SIGNIFICADO DEL

TEOREMA DE GÖDEL

| EL VERDADERO SIGNIFICADO DEL TEOREMA DE GÖDEL |

| Elemento | Decidibilidad | |

| Gödel | Sentencia | V o F |

| Church | Expresiones lambda | Equivalencia |

| Turing | Programa | Parada |

| Chaitin | Expresión | Compresión máxima |

|

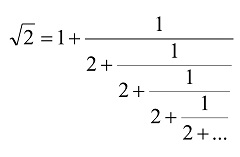

( r2 =: (1 + 1.÷(1+r2)) )

(S =: S/I) representa a la expresión fractal (((S/I)/I)I)...

I es el predicado “Soy indemostrable”.

| Una ciencia no puede fundamentarse en sí misma. Necesita un fundamento superior o más profundo. La matemática necesita una metamatemática que la fundamente, pero no formalista, sino conceptual-intuitiva. Este es, en esencia, el verdadero significado del teorema de Gödel. |